悩みねこ

悩みねこ努力しても結果はでません・・・

努力は才能に勝てないのでしょうか?

努力すれば志望校に受かる、努力すれば年収が高くなる、努力すればモテる誰もがそう思いたい。

しかし、現実世界はそうなっていないことを我々は知っている。

私は理学療法士の国家試験を最後に、努力と呼べることはまったくしていない。

昔は『スラムダンク』の安西先生の名台詞「諦めたら試合終了だよ」を座右の銘にして頑張っていた。

私が一生のうちで一番努力したのは、医学部を再受験したときだ。このときの経験から学んだのは、努力は才能には勝てないということ。医学部受験の世界では、一部の才能を持った人だけがセンター試験で9割の壁を超えることができる。どれだけ努力しても、才能がなければ成績は上がらない。

結局医学部再受験は、私の努力がただの無駄で終わらないようにするために、身の丈に合った進路を目指すしかなかった。

「努力さえしていれば夢は叶う」なんていうのは嘘だ。諦めたら試合終了だけど、諦めなければ次の試合ができない。

橘玲さんの『無理ゲー社会』を読んで、「努力は才能に勝てない」という理由が科学的によく分かった。

ただ、誤解の内容に言っておくと、努力が無駄という話をしたいのでない。能力値が100がMAXで才能として80までしか能力値が上がらなくても80まで努力して持っていくことは必要だ。努力しなければ自分の才能の限界値は分からないし、努力しても欲しいモノが手に入らない場合もあるが、努力しなければ可能性は0まで下がる。

そう思えば、自分の才能の限界値まで努力することは決して無駄にはならない

それに、努力もせずに何でも才能のせいにしてしまう人生はつまらないし、諦めは無気力を生む。

特に、これまで頑張りすぎてきた人は「今の君が素晴らしい」「頑張らなくてもいいんだよ」といった言葉に癒しや赦しを求めてしまう。

でも、その言葉を真に受けてしまうと、まるで隠居した高齢者のように人生が止まってしまう。

そうではなく、常に渇望感を持って生きることで、生きる活力が生まれると思う。私はたとえ自分に才能がなくても努力を続けるし、これからも上を目指し続ける。

ここでは、私の体験をもとに「努力は才能に勝てない」理由についてと無駄な努力はやめようという話をしていきたい。

リンク

目次

寝る時間以外勉強に費やした医学部再受験

私は27歳のときに医学部の再受験を決意した。

朝5時に起きて、すぐに勉強を始めた。歩いている時間も、お風呂に入っている時間も、ご飯を食べている時間も、すべて勉強にあてていた。23時には寝ていたから、1日でおよそ15時間は勉強していたことになる。

「これだけ勉強して結果が出ないのは、効率が悪かったんじゃないのか?」と思う人もいるかもしれない。でも、勉強法の本は山ほど読み漁って、片っ端から実践していた。効率は意識していたつもりだ。

それでも、1日15時間の勉強を5年続けても、成績はセンター試験で7割どまり。結局、医学部受験はあきらめた。

どれだけ努力しても、どれだけ根性で踏ん張っても、どれだけ効率を上げても、才能がなければ夢は叶わない――その現実を痛感した。

「才能なんて関係ない。すべては努力だ」と信じて突き進むのは悪くない。でも、膨大なお金と時間をつぎ込んで努力が実らなかったとき、待っているのは地獄だ。

詳しくは、下の記事を参考にしてもらいたい。

あわせて読みたい

20代後半で挑戦した医学部再受験の末路【後悔しないために】

医学部再受験に失敗した場合、末路はどうなりますか? この記事は、20代や30代で医学部再受験を考えている人に向けて書いている。医学部再受験に失敗したとき、どんな末…

医学部再受験を通して、私は「人には生まれ持った才能がある」ということを身をもって思い知った。

本当は、私がやるべきだったのは、自分の才能を冷静に見極めて、自分の能力に合った生き方を探すことだった。

努力は確かに尊い。でも、努力だけでは報われないこともある。

そのときに大切なのは、「なぜ報われなかったのか」と落ち込むことではなく、自分が本当に輝ける場所を探し直すことだと思う。

才能を否定せず、努力を美化しすぎず、両方を受け入れて生きる――それが、現実をまっすぐ見つめる強さなんだと今は思っている。

本気で頑張ったんだよ・・・でも叶わなかった

努力は才能に勝てない科学的な理由

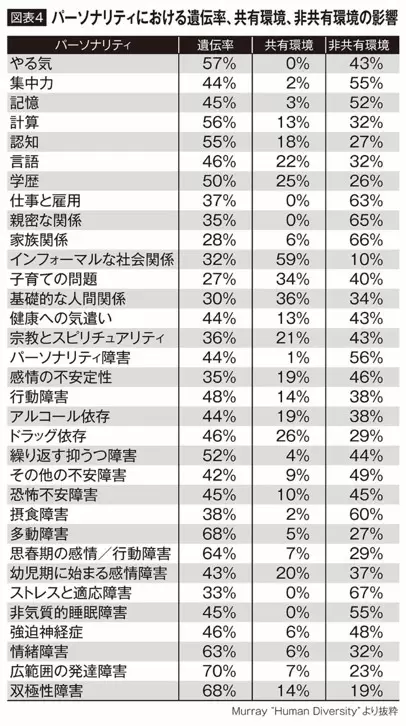

上の表は、1958年から2012年までに行われた2748件の研究で、計1455万8903人の双生児を対象にしたデータを、2015年にメタ分析したものだ。

※メタ分析とは、複数の研究をまとめて統合・比較し、全体の傾向を導き出す方法のこと。

もし努力を「やる気」+「集中力」と考えるなら、表から見ると「やる気」の遺伝率は57%、「集中力」は44%。つまり、努力できるかどうかの約半分は遺伝で決まっていることになる。

ここで少し笑ってしまうのは、「努力」も才能のひとつだという事実だ。

つまり、努力vs才能ではなく、努力=才能なんだ。

さらに、医学部の合格を単純に「テストの点数」として考えると、

テストの点数=「知能」×「努力」

そして、知能は「記憶」+「計算」+「認知」+「言語」に分けられる。

それぞれの遺伝率は、「記憶」45%、「計算」56%、「認知」55%、「言語」46%。

つまり、知能のおよそ半分も遺伝で決まっているということになる。

結局のところ、すべての結果(=才能)は、生まれたときからある程度は決まっている。

だから私が本当に意識すべきなのは、がむしゃらに努力することではない。

私たちがやらなければいけないのは、次の2つだ。

- 非共有環境(家庭以外の環境要素)を良くするために、レベルの高い学校、塾、会社などで良い影響を受ける

- 自分の才能を認識し、自分に合った人生を生きる

まず、①の非共有環境(家庭以外の環境要素)を良くするには、頭のいい学校やレベルの高い塾、優秀な人が集まる会社に行くべきだと思う。

良い先生、賢い友達、優秀な同僚に囲まれれば、自分の能力を最大限に引き上げてくれる。

もちろん、良い学校に入るにはまず良い点数を取らなければならない。

だから、卵が先か鶏が先かみたいな話にもなる。

でも、たとえ私に遺伝的な才能があろうとなかろうと、たとえば記憶力のような能力でも、約55%は環境によって決まる。

そう考えると、やっぱり「どんな環境に身を置くか」はものすごく大事だ。

だから、まずは良い塾に入ってみて、自分の才能を見極めるのがいいと思う。

環境を変えることで、見えてくる自分の可能性が必ずある。

そして私が思うのは、「環境を変える勇気」こそが、才能よりも大事かもしれないということだ。

才能は生まれつき決まっている部分があるけれど、環境を選ぶのはいつだって自分の意志だ。

だから、自分を高めてくれる場所を選び続けることこそが、人生の本当の努力なんだと思う。

まとめ

努力は才能に勝てないのではなく、努力できるかどうかも才能であり、最初からすべて才能で決まってしまう。 しかし、環境要因を変えることで自分の能力を最大限に引き出すことができる。

自分の才能を認識し、自分に合った人生を生きる

努力の半分は遺伝で決まり、記憶や計算といった能力の半分も遺伝で決まり、学歴の半分も遺伝で決まることが分かった。

もし環境をどれだけ整えても成績が上がらなかったなら、そのときこそ自分の才能を認識できる瞬間だと思う。

自分の能力の限界が分かれば、自然と諦めがつくし、自分に合った人生を探せるようになる。

才能がないことは、決して悲観することじゃない。

むしろ、自分を無理に追い込まなくていい理由が見つかるという意味で、生きやすくなることだと私は思っている。

限界を超えてまで努力しなければできないことを続けるよりも、

自分に合ったことを無理なく続けられる方が、人生はずっと穏やかで心地いい。

そして思う。

本当の幸せは「努力して勝ち取るもの」ではなく、「無理せず続けられることの中」にあるのかもしれない。

才能を受け入れることは、あきらめではなく、自分を知ることなんだ。

自分にはこれができる、これが好きだ、逆にこれは向いていないからやめておけ。そうした内側から沸き上がってくる感覚というのは、自分が生まれ持っている遺伝をもとに、環境が出会ったときに生じるのだと私は考えています。そういう内なる感覚に導かれて、人は何かに専念し、そこにリソースを集中的に投入することで才能が発現していくのではないでしょうか。日本人の9割が知らない遺伝の真実

リンク

「これが好き」「これが嫌い」といった、内側から湧き上がってくる感覚を、自分だけのものとして大切にしなければならない。

私は長時間デスクに座ってパソコンをすることができない。

どうしても、長く座って画面を見続けていると、ストレスがたまってしまう。

だから結果的に、今のようにデスクワーク半分、リハビリという体力仕事半分の理学療法士という仕事は、好きではないけれど自分には合っていると思っている。

自分がどれくらいの時間、デスクに座って勉強や仕事ができるのかを把握しておくことは、職業を選ぶうえで大切な指標になる。

私は努力ができない人間だ。

自分がやりたいだけリハビリの勉強をし(だいたい毎日1時間くらい)、自分が読みたいだけ本を読み、自分が書きたいことを気ままにブログに書いている。

それは、自分がどんな性格なのかをよく分かっているからだ。

努力するかどうかよりも、まずは自分がどういう性格なのか――自分という存在と正直に向き合うことのほうが大事だと私は思う。

自分の内なる感覚を信じて、自分の遺伝子に合った生き方をしたほうが、ずっと楽に生きられる。

そうすれば、自分が心から没頭できることが見つかり、その分野で自然と才能が開いていくかもしれない。

他人の真似をして、嫌なことを無理に続けるよりも、そのほうがずっと堅実な生き方だと思う。

色々なことを経験しましょう。

そうすれば、自分の好き嫌いが良くわかります。

人生に疲れ切っていて、今はとにかく休みたいと思っている人には、私は元2chのひろゆきさんの生き方をおすすめしたい。

彼は本当に、毎日を楽しそうに、肩の力を抜いて生きているように見える。

彼の著書『ラクしてうまくいく生き方』は、無理をしすぎてきた人ほど心に響く一冊だ。

リンク

才能がないからと諦める前に

8時間寝ているか確認する

才能があるのかないのかを判断する前に、ひとつ確かめておかなければならないことがある。

それは――ちゃんと8時間寝ているかどうか。

私は医学部再受験のころ、23時に寝て5時に起きるという6時間睡眠を続けていた。

そのときは「これで十分だ」と思っていた。

でも、ペンシルベニア大学の研究によると、6時間睡眠を2週間続けるだけで、血中アルコール濃度が0.1%程度の状態と同じくらい認知能力が低下するらしい。

これは、体重60kgの人がウイスキーをショットグラスで4杯飲んだときと同じレベルだ。

(参考文献:『成功する人ほどよく寝ている 最強の睡眠に変える食習慣』)

リンク

つまり、私は毎日お酒を飲んでいたのと同じ状態で勉強していたわけだ。

それでは集中できるはずがないし、記憶力が落ちても当然だ。

まず、自分の能力を正しく見極めるためにも、睡眠時間はしっかり8時間取るべきだと思う。

睡眠不足で成績が上がらないのか、それとも才能がなくて上がらないのか――そこをきちんと見極めてから、自分の限界を判断したほうがいい。

才能を疑う前に、まずは「脳を回復させる環境」が整っているかを見直す。

それだけで、見える景色がまったく変わることがある。

私は今になって思う。

当時の私は、努力よりもまず“眠る勇気”を持つべきだった。

毎日運動しているか確認する

「運動すれば脳が鍛えられる」というのは、今では誰もが知っている当たり前のことだろう。

けれど、実際に受験勉強中などでそれを実践できている人が、どれくらいいるだろうか。

受験期になると、どうしても勉強時間の確保が最優先になる。

何も知らない親なら、「運動なんてしてないで、少しでも勉強しろ!」と言うに違いない。

アメリカのネブラスカ州で約1万人の子どもを対象に行われた体力測定の結果、体力のある子どもは体力のない子どもよりも、算数や英語のテストの点数が高かったという。

また、受験といえばストレスだが、毎日よく歩く子どもは、あまり歩かない子どもに比べてストレスを感じにくく、精神的にも安定していたらしい。

さらに、10歳の子どもの脳をMRIでスキャンしてみると、体力のある子どもは海馬が大きかったという。

つまり、身体を鍛えることで、記憶や学習をつかさどる脳の重要な部分――海馬――が実際に大きくなるということだ。

これらは私の思い込みではなく、アンデシュ・ハンセン著『運動脳』に書かれている内容だ。

運動に本当に効果があるのか半信半疑の人も多いと思う。

でも、この本を読めばきっと、「勉強の効率を上げたいなら、まずは体を動かすべきだ」と納得できるはずだ。

ちなみに、私は受験時代にまったく運動をしていなかった。

もし、勉強の合間に少しでも体を動かしていたら、きっと結果は違っていたと思う。

今になって思う。

努力とは、机にかじりつくことじゃなく、脳と体の両方をいい状態に保つことなんだ。

動かない努力は、いつか必ず限界を迎える。

リンク

20%の努力で80%の能力を獲得できる

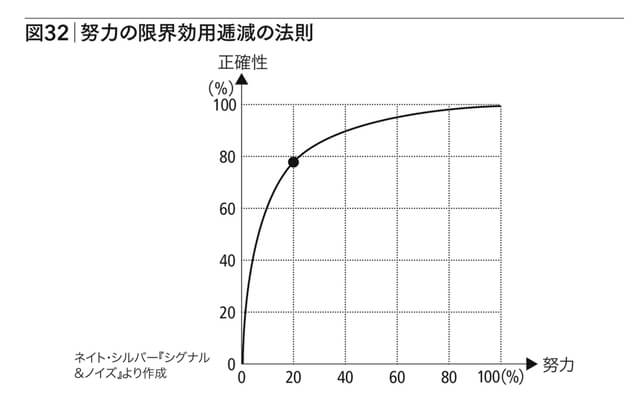

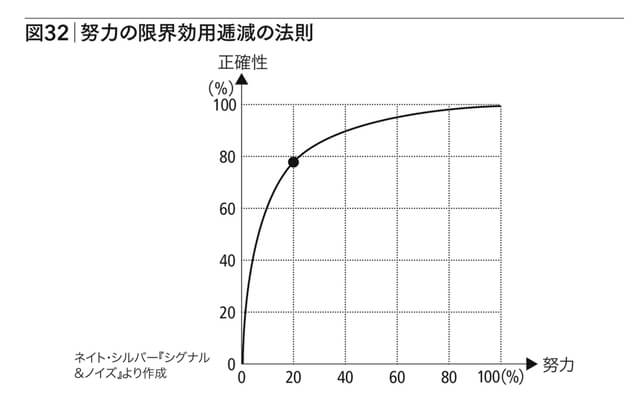

上の図は、「天才データアナリスト」と呼ばれるネイト・シルバーが編み出した『予測のパレート曲線』という理論だ。

ただ、少しわかりにくいので、橘玲さんはこれを「努力の限界効用逓減の法則」と呼んでいる。

この図からわかることは、大きく分けて2つある。

- 20%の努力があれば80%能力を獲得できること

- 80%を100%の能力にするには、才能と80%の努力が必要であること

つまり、凡人であっても、ある程度の努力をすれば全体の80%の能力には簡単に到達できるということだ。

ただし、そこから先――つまり80%以上の能力を得ようと思えば、途端に努力の効率は落ちる。

時間もエネルギーも何倍もかかり、しかも才能がなければ結果は出ない。

今後の人生では、その「どこまでやるか」の見極めがとても重要になってくる。

どれだけ頑張っても成長が止まってしまったときは、「自分の能力はここまでだ」と潔く受け入れて、違う分野を伸ばしたほうがいい。

無理に100%を目指すより、80%の力で戦える場所を探すほうがはるかに賢い。

私が考える凡人の戦略はシンプルだ。

人は絶対評価ではなく、相対評価で見られる。

だから、80%の能力でも輝ける職場を選ぶか、あるいは80%のスキルを複数身につけて掛け合わせればいい。

たとえば、文章×デザイン、リハビリ×マーケティング、発信×教育――このように組み合わせることで、自分だけのポジションが生まれる。

そうしたことに気づいた人たちは、会社に縛られず、副業という形でお金を稼ぎ始めている。

もはや「才能があるかどうか」よりも、「才能をどう使うか」「どこで使うか」のほうが重要な時代だ。

努力は才能には勝てない。

けれど、努力の方向性を間違えなければ、努力は才能に“寄り添う力”になる。

80%の能力を得るのに、たった20%の努力でいい――

それって、実はとんでもなく希望のある話だと私は思っている。

完璧を目指さず、適切な場所で“ほどよく頑張る”。

そのほうが、ずっと長く、幸せに生きられる。

20%だけ努力します・・・

40代は努力は才能に勝てないことに抗う時期

就職し始める20歳ぐらいのときは遺伝(20%程度)よりも共有環境(70%程度)がはるかに大きく収入の個人差に影響していることが示されました。ところが年齢が上がるにつれ、その共有環境の影響はどんどん小さくなり、かわりに遺伝の影響が大きくなって、最も働き盛りになる45歳くらいが遺伝の影響のピーク(50%程度)になり、共有環境はほぼゼロになるのです。日本人の9割が知らない遺伝の真実

45歳で遺伝の影響がピークになるのなら、どうあがいても自分の遺伝子に逆らうことは難しくなる。

共有環境に影響されなくなるというのは、家庭という環境要素がほとんど意味を持たなくなるということだ。

だから、自分を変えようと思うなら、非共有環境――つまり外の世界――を変えるしかない。

この事実から学べる人生戦略はシンプルだ。

10代や20代のうちは、夢に向かって全力で努力する。

そして、歳を重ねるごとに、外の経験を積みながら「自分に合った生き方」を探していく。

そのほうが、ずっと自分らしく生きられる。

ただ、科学的で合理的な生き方を選ぶのか、それともあえて努力を続けて上を目指すのか――それを決めるのは、結局自分自身だ。

私はこの事実を知ったからといって、努力をやめるつもりはない。

歳を取っても若々しい人たちは、努力すること、そして成長し続けようとする姿勢を捨てない人たちだ。

40代というのは、確かに頑張りが利かなくなる時期だと思う。

でも、周りから「やる気がない」とか「老けた」と言われてしまうのは、もしかしたら遺伝的な要因も関係しているのかもしれない。

それでも私は、枯れたくない。

遺伝的に活力が落ちていくとしても、心まで老け込む必要はない。

体のピークを過ぎても、心のピークは自分でつくれる。

努力の形は変わっていく。

若いころのようにがむしゃらにはできなくても、静かに、自分のペースで挑戦を続ける。

それが、私なりの「枯れずに生きる」ということだと思う。

あわせて読みたい

40代独身でクズと言われないために、枯れずに生きる方法

40代で独身ですがクズて言われます。少しはマシに生きる方法はありますか? 本記事は、40代独身でクズだと自覚がある人、言われている人を対象に少しでも枯れずに生きる…

努力しすぎる必要はないが、諦めた瞬間人生が終わる

人には、大学受験や資格試験など、努力しなければならない場面がいくらでもある。

そのたびに「自分には才能がない」と言い訳して努力をやめてしまうと、結局、何もできない人間になってしまう。

いまはダメでも、死ぬ気になって何度も何度も挑戦すれば、必ずできるようになります。 しかし、もしも「自分には才能がないから」と思ってしまったら、そこまでです。「このへんでいいや」と思ったときが、終わるときです。成功に価値は無い!

リンク

冒頭でも話したように、私は努力をやめたわけでも、上を目指すことを諦めたわけでもない。

才能がなくても、たとえ結果が出なくても、前を向いて生きている自分が好きだ。

何かを諦めた瞬間、人生はつまらなくなる。

人はすぐに怠惰なほうへ流され、気づけば何の熱もなく日々を消費していく。

これまで散々努力して限界を超えてきたからこそ、私は「もうラクに生きたい」と思うようになった。

でも、実際にラクな人生を選んでみたら、毎日がどこか空っぽで、生きている実感がなくなった。

もしそんな人生を望むなら、それでもいい。

けれど、最近の若者が無気力なのは、正直ぬるま湯につかりすぎているせいだと思う。

人生は、苦労や失敗を経験しなければ渇望感は生まれない。

悔しさを抱えた人間だけが、もう一歩を踏み出す力を持てる。

もちろん、人生には私の医学部再受験のように、期限を決めて諦めなければならないこともある。

でも、最初から諦める理由を探すのは違う。

未完で終わってもいい。

ただ、上を目指して、前へ進み続けることが大切だ。

「このへんでいいや」と思った瞬間が、人生の終わりだ。

だからこそ、私は20%の余裕を残しながら、自分のペースで努力することを勧めたい。

うさぎとかめの童話にあるように、全力で走って燃え尽きるよりも、亀のようにゆっくりと確実に前へ進めばいい。

大切なのは、止まらないことだ。

速く進むことよりも、進み続けることのほうが、ずっと強い。

努力は才能に勝てない。ならどうする?

努力は才能に勝てない。ならどうする?

- 努力や才能、学歴の半分は遺伝によって決まる

- 自分の才能を見極め、自分に合ったものを模索する

- 才能を確認する前にしっかり寝ているか、運動できているか確認する

- 自分の限界を超えなくてできるものを探す

- 他人のペースではなく、自分のペースでゆったりと前に進む

最初に紹介した『スラムダンク』の安西先生の名台詞――「諦めたら試合終了だよ」。

あの言葉は、私にとってずっと呪いのような言葉だった。

40年以上生きてきて、人生というのはどうにもならないことばかりだと悟った。

どれだけ努力しても報われないこともあるし、才能がなければ届かない世界もある。

それでも私は、無理をせず、自分の限界を見極めながら努力を続けている。

そう思えるのは、「未完でもいい」と思えるようになったからだ。

最後の最後まで足掻き続ける――それで十分だと思っている。

ちなみに私は、仕事は「適当に」やっている。

「適当」というと聞こえが悪いけれど、限界を超えない範囲で一生懸命にやる、という意味だ。

人生は長い。

限界を超えて走り続ければ、いつか必ず足が止まる。

自分の才能は、長く生きていれば少しずつ見えてくる。

どこまでが自分の限界なのか、何をしたら自分が壊れてしまうのか――それを知っておくことは、生きるうえでとても大切だ。

あわせて読みたい

仕事なんて適当でいい!必死になれば、能力が落ちる

頑張ったからといって給料が上がるわけじゃないし、媚びを売ったからといって上司に気に入られるわけでもない。むしろ仕事ができると、余計にいろんなことを頼まれたり…

自分の才能は、長く生きていれば少しずつ見えてくる。

どこまでが自分の限界なのか、何をしたら自分が壊れてしまうのか――それを知っておくことは、生きるうえでとても大切だ。

1日1日を大切にして、今日を一生懸命に生きる。

それだけで、もう十分なんじゃないだろうか。

仕事だって同じだ。

身の丈に合わない職場で無理をしても、いつか心が折れる。

たとえ努力で就職できたとしても、ついていけずに劣等感に苦しむことになる。

限界を超えてまで頑張る必要のない場所で、一生懸命に働けばいい。

がむしゃらに生きるより、無理のないリズムで続けるほうが、ずっと遠くまで行ける。

コメント